大型科研仪器(以下简称“大仪”)不仅是高校科学研究和社会服务的物质基础,也是高校研究生实验技能培养的重要载体。开放共享能促使大仪这一公共实验资源得到充分合理利用。而能充分挖掘大仪开放共享服务潜能的核心与关键是开放共享专业技术人员对检测方法和检测结果的科学分析与判断。我校分析测试中心的每一位仪器管理员都如同大仪开放共享平台上的一颗螺丝钉。正是这些螺丝钉的默默奉献,才使得我校依托大仪的科研活动、教学工作得以有序高效进行。现以我校核磁共振波谱仪为例,介绍作为能让大仪物尽其用的核心力量——仪器管理员在大仪开放共享中发挥的螺丝钉作用。

大仪维护——精心用心

如同家用轿车一样,大仪在使用过程中也会随着外界环境的变化和设备的老化,极易产生杂物、灰尘、受潮、漏气、内部介质减少或变质等情况,从而导致设备运转不正常,显示不准确,故障频发等。为降低仪器的故障率、提高检测数据的准确率,必须对堪比豪车的大仪进行细致维护。

我校600MHz核磁共振波谱仪是基于低温超导技术和雷达技术的,集无线电、计算机、机械自动化等于一体的大型科研仪器,其维护工作尤为繁杂琐碎。定期维护主要包括冷冻剂的补充(液氮约1次/周、液氦约1次/120天)、仪器性能监测(1次/月)、相关附属设施维护保养(主要有Peak制氮机、Cryomech氦压机、Cryomech杜瓦冷头、Hitachi空压机、UPS电源等),还有工作日上班后和下班前的安全巡查工作以及周末和节假日轮班安全巡查工作;突发性维护多是因出现停电或异常天气时的应急管理工作。此外,大仪维护方案以及所需耗材选购等都需要仪器管理员用心调研,并与同行、工程师、单位领导等反复沟通,进而确定以最低成本获得最好的维护效果。

因为周秋菊的精心用心维护,我校核磁共振波谱仪运行近8年来始终处于良好的运行状态,年均运行时长超过6000小时,远远超过教育部《高等学校贵重仪器设备年度效益评价表》要求的通用设备额定机时(1400小时/年)。![]()

日常测试——敬业高效

核磁共振波谱仪是化学、生物、医药、能源、材料等研究领域的必不可少的研究利器,因此所测样品来源广、差异大,测试需求千差万别。不同的测试需求需要选用不同的测试方法,不同测试方法所对应的测试持续时间一般为5分钟到3天不等,其中,最常规的氢谱测试耗时约5至30分钟不等。绝大多数用户会先查看样品的氢谱数据,如若数据理想会继续进行其他测试。为了确保数据时效性和仪器运行高效性,耗时不超过30分钟的测试会安排在工作日的工作时间,耗时超过30分钟的测试则会安排在夜间或周末和节假日。周秋菊根据不同测试方法特点合理安排不同测试先后顺序,并引入向日葵远程控制软件,牺牲下班后的私人时间及时为用户发送数据或者提交新的测试任务,真正实现了核磁共振波谱仪7*24小时不间断运行。

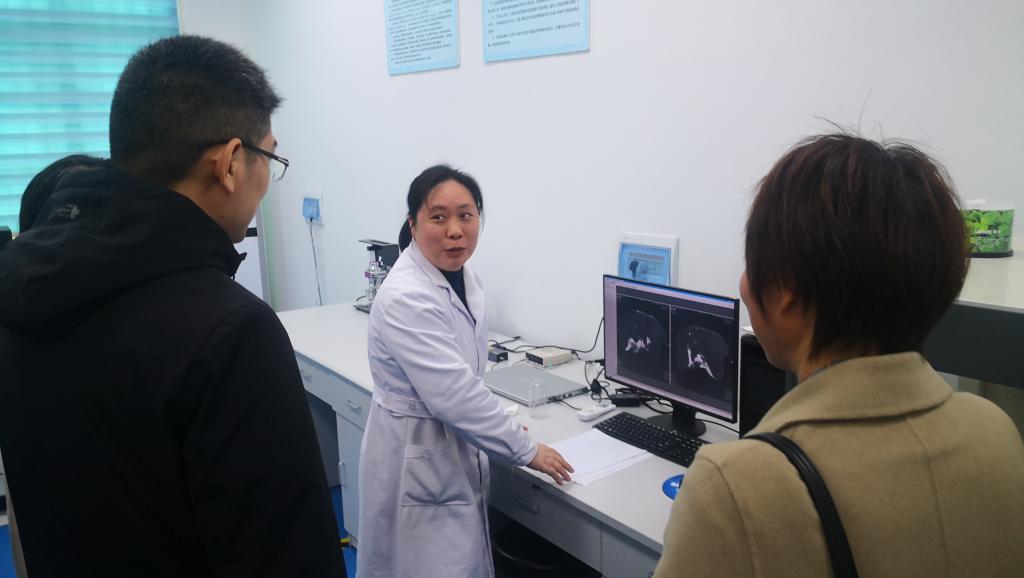

科研服务——专业奉献

核磁共振波谱(NMR)技术起源于物理科学,涉及量子力学、无线电技术、应用数学、计算机等多个学科,理论深奥,经过近20年的NMR学习与实践,周秋菊掌握了系统坚实的基础理论和专业知识,拥有了丰富的实验操作经验、较强的专业实践能力和解决关键性技术问题的能力。

如何将自己所学转为所用呢?就像一颗螺丝钉,若脱离了机器的整体,它能发挥的效用极其有限,甚至会沦为废铁。然而,当它围绕服务于机器的运行而紧密结合,以合理的次序构成一个整体时,它们所释放的力量将是无穷的。因此,周秋菊也会将自己融入不同领域的科研工作中,主动了解不同用户的科研需求和仪器使用情况,充分利用她所掌握的NMR技能,为用户提供专业的技术支持和建议,帮助科研人员更好地利用仪器开展科研工作;或者深度参与用户的科研工作,针对用户的科研需求对仪器进行功能拓展和技术改进,为用户提供定制化解决方案,进一步提高了大仪的使用价值和科研服务能力、促进了我校科研成果的产出。入职我校以来周秋菊利用NMR技术深度参与的科研工作有:(1)与化院马献涛博士合作的烯丙基取代反应机理研究(授权发明专利1项、论文6篇);(2)与化院张行程博士合作的含能材料研究(论文9篇);(3)与北京化工大学教师合作的有机聚合物太阳能电池研究(论文7篇,其中有5篇顶级期刊论文)。

周秋菊在平凡的岗位上,追求卓越,精益求精,不断磨练自己,使自己成为一颗永不生锈、闪闪发亮的“螺丝钉”。

附:周秋菊个人简介

周秋菊,女,1978年8月生,汉族,湖北竹山人,博士研究生,无党派人士,高级实验师,北京波谱学会理事,河南省分析测试协会核磁共振专业委员会委员。2009年7月获中国科学院化学研究所分析化学专业理学博士学位,2010年3月起至2014年9月期间,在比利时蒙斯大学Robert N. Muller教授课题组进行博士后研究,研究方向为核磁共振方法应用研究;2015年4月起至2016年7月期间,在中国科学院化学研究所核磁共振实验室进行访学研究,从事核磁共振技术应用研究;2016年6月入职信阳师范大学,担任实验室建设与设备管理中心(分析测试中心)核磁共振波谱(NMR)实验室、磁共振成像(MRI)实验室主管以及X-射线光电子能谱(XPS)实验室辅管,主要负责以科研需求为导向的实验室建设和运行管理工作。

周秋菊作为技术负责人承担了NMR实验室和MRI实验室的建设管理工作,所建设备功能配置充分符合我校致力于“建设多学科协调发展、特色鲜明的高水平师范大学”的需求,实验室开放运行综合效益极高,2018-2023年期间,我校NMR用户发表SCI论文百余篇,周秋菊荣获日本电子公司“核磁共振波谱仪模范用户”、“核磁共振波谱技术能手”和2021年信阳师范学院“巾帼建功标兵”表彰。

周秋菊爱岗敬业、乐于奉献,科研成绩显著,2018年6月至今,一作SCI论文2篇,二作SCI论文1篇,署名SCI论文50多篇;主持完成河南省教育厅项目1项、参与完成河南省科技厅项目1项;她入职我校后首篇论文“纯位移核磁共振氢谱及其应用”荣获二零二一年度《波谱学杂志》高关注度优秀论文奖;参编了中国科学院大学化学一流学科建设项目资助的译著《核磁共振波谱学》(2021年6月,化学工业出版社,51万字);作为共同起草人参加了工信部《乳制品中乳糖的测定——核磁共振波谱法》行业标准的编制工作(QB/T 8036-2024,实施日期为2024年10月1日),该标准提供的乳制品中乳糖含量的核磁共振波谱检测方法适用于液体乳、奶片、奶酪、乳粉中乳糖的测定,对于规范乳制品的市场尤为重要,有利于乳制品产业的良性健康发展。

编辑/初审:彭河银 复审:刘喜元 终审:李向阳